四月的鬥魚—黃柏勳

文 / 鄭乃銘

黃柏勳外表當然是多話的。

但,骨子裡;他其實像鬥魚。

懂得潛靜、專注。好鬥;嚴格上來講只是好跟自己鬥。

只是,鮮少人會去洞悉他內在真正的那個底性格。因為,往往都會被他那話多得跟打開的水龍頭汨汨流洩,不自覺倒退一步。一如他呈現的架上繪畫,畫面總洋溢出一股青春美好的無限歡愉。問題是,外表愈是羅織出的朗朗晴空,從某種程度來說,也愈是暗示著自己內心沒有真正那麼放得過自己。

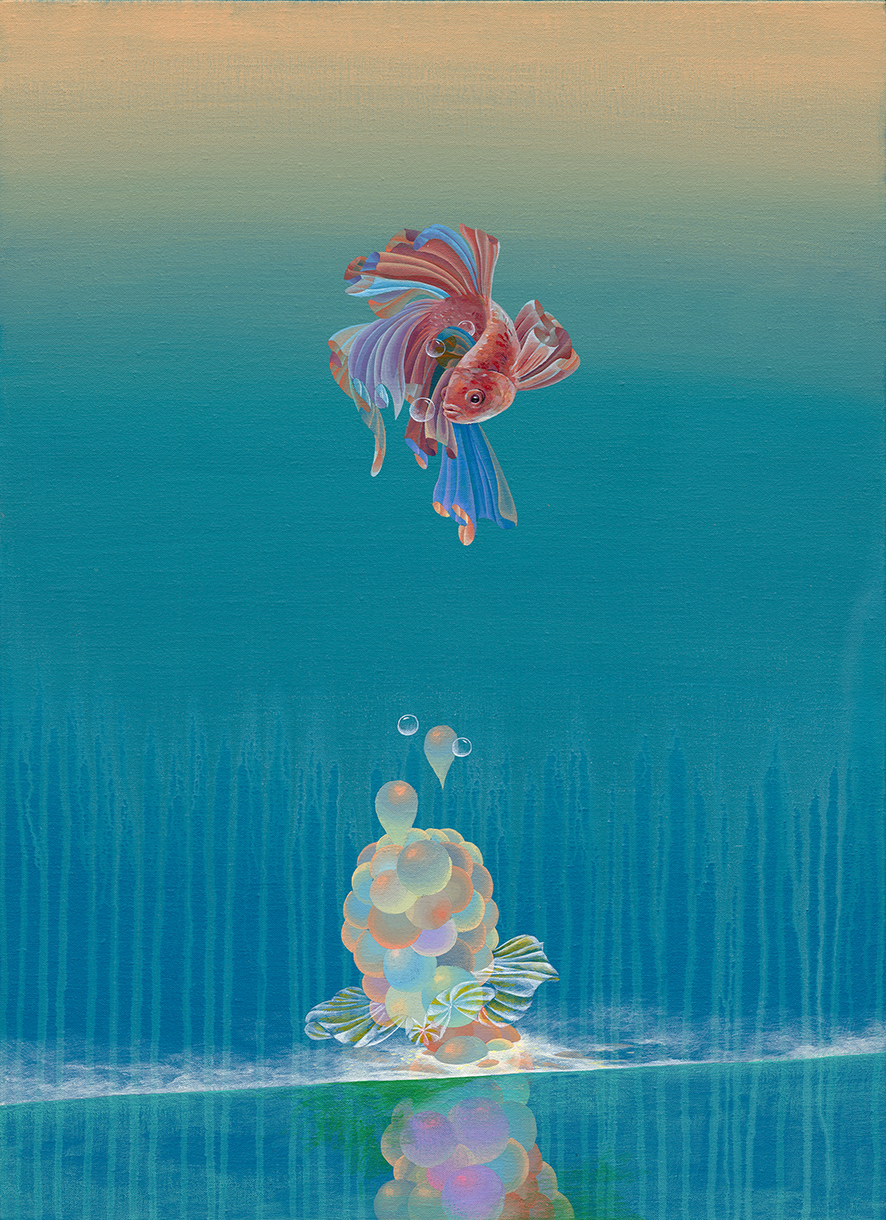

2015年他有一件作品名曰〈四月望雨〉,這件作品在他當時眾多同期創作裡面,或許不是最頂顯眼的一件,但卻是相當跳出常規性的結構。黃柏勳以狀似中國水墨畫的直條來作為畫幅,底色是一片青藍、翠綠漸層鋪敘,整個畫面就好像是在一片深海底下,慢慢地生漲出某一種冀望。整張畫當然有點超現實況味,但基礎上並非在於作品是否真要傳遞所謂超現實感的問題,而應該是黃柏勳在這件作品所透露的訊息。這位相當擅長畫鬥魚的35歲台灣藝術家,他以近似工筆的筆觸來描繪出鬥魚輕逸似紗;但卻又不若紗輕浮的魚尾,那一層層若皺、似褶的痕路,在整個畫面上就如同你親眼所見鬥魚在水中,多數很安靜但又偶而動那麼一下的飄然瞬間。黃柏勳在這件作品將畫面切割成兩個重點,但也讓這兩個視覺重點能夠彼此相互建立一種互動性、勾引性。作品裡面相當有奇趣之處,應該在於那從深邃海洋裡不斷滋生、冒出的彩色水泡,伴隨著疊疊堆砌的水泡上升則是透明如鏡的小水泡。猛然間,鬥魚在水泡的映射裡,彷彿看到了與自己正面面相覷的一條鬥魚!那原本安靜的心,突然間,開始有了波瀾,就好像生命早已習慣了肅寂,卻因為一道漣漪而打攪了安寧。黃柏勳在這件作品展現了一種「靜」與「蠢動」的對映性。他讓畫面似乎是陷入一種沒有動作的動態之中,但在那股安靜的背後,則是隱含著對某種事物的冀望、想像與內心不再安逸的蠢動。而所謂〈四月望雨〉則遠遠超脫了字義形式上的直白,能夠被賦予一個更寬大的想像。

我總覺得,這幅畫從某種程度來看,更像是一幅屬於黃柏勳個人的自畫像。

黃柏勳選擇當一位全職藝術家,很晚。

2014年,他終於下定決心要當一位全職藝術家,在這個之前,他不是沒有這個夢想,而應該說這個夢想並不持續;而是以一種斷斷續續的方式來跟他相互角力。黃柏勳的父母就如同多數家庭的爸爸媽媽,總希望自己的孩子能夠擁有一份安穩的職業、一個健康平順的一生。從軍中退伍之後,他也接受父親的安排很乖順地去上班。因為有教師資格,在起初他能以兼課的性質在不同學校教書。這段經驗或許也是養成黃柏勳很能侃侃而談,不像一般藝術家真要正經講話常陷入結巴詞不達意情況。只是,兼課的工作,終究不是黃柏勳最樂於選擇的職業。他愛畫畫也喜歡接觸畫,當時幫人畫壁畫;一天就能賺到一萬台幣,或許也是辛苦,問題對他來講卻更具有吸引力。「可是,我總是遲遲不敢下定決心去當一位藝術家。我想,如果真的去當一位藝術家,假設作品並沒有獲得青睞,失去生活的收入,那日子又該如何過下去呢?兼課、畫壁畫⋯這些事情,或許都不能算是自己真心想要,但到底能讓我的生活沒有匱乏。假如去當藝術家,那⋯」。直到有一天,一位也是畫畫的朋友對他說,要他一起來分擔工作室。就這樣,一個推力;毫不曲折也不離奇,他就這麼地展開了當一個全職藝術家的生活。他說「我曾經窮到只剩下385塊!可是,我心裡卻很清楚自己到底想要什麼」。

嚴肅來算,從2004到2016年;黃柏勳總共搬了16個地方,平均大約半年就會搬移一次。很少人能夠想像,一位下定決心要成為藝術家的年輕人,沒有經濟上的厚利支持,曾經窩居在只容轉身的地方,更別提怎會有空間能夠作畫。他一度只能趴在洗手間地面上,張開畫布;忘掉周遭的破落,一顆心都在畫筆的起起落落間獲得了滿足。諷刺的是,在如此窮困地方所完成的作品,屢屢是掛在上千萬、近億身價的豪宅裡面!只是,黃柏勳從來就沒有在自己的作品裡埋下任何關於生活波瀾的線索。

他始終在自己的創作裡,露齒而笑。

黃柏勳的藝術,總有著三個特質:關於對童年的想念、迫不及待渴望溝通的欲念、關於移動與停留的心理情態。

黃柏勳所建構的作品畫面,充滿著一種對顏色的擴散性,也往往透過色彩來成就他對線條駕馭能力與擴充性。他說「我常常會想起自己小時候在課堂上,我往往不是很認真在聽老師說些什麼,卻偷偷地在課本上畫起圖來。即便是現在,我也常在自己的作品身上,發現那個愛偷畫畫的小孩」。這話,聽起來或許稀鬆;卻也相對沉重。一種不受到鼓勵的志趣,總是要等到自己能夠自主之後,才能夠以自己後半生加倍的力量來換得夢圓的可能。因此,在黃柏勳的藝術當中,你會看到畫面有一種攔不住的往前奔去的衝動,那就好像曾經偷偷在課本上塗鴉的經驗,筆一落下;就無法制止的畫出了一個又一個的夢。

另外,黃柏勳在自己的作品裡面,也充斥著許多類似軟肢節的「生物」,這些基本上都是屬於圓形結構的「生物」,事實上並非取材自海底生物的寫實性,而應該說是更貼近黃柏勳自己內心那種想要探觸外界的渴望。較有趣的一點是,黃柏勳架構在自己作品身上的各式「符號」、「標誌」,嚴格上都不是來自於實體生物;也就是生命,而是觀察生活各種事物所延展出來的想像。例如說,在2013年〈秘密基地〉作品中,可以看到畫面下方有著不停往上要竄飛出來的圓錐球型體;那樣的造型很像小時候傳統菜市場所賣的雞蛋冰。黃柏勳就說,這是來自熱氣球要準備升空時的模樣。而在這幅作品也出現好像全身長滿軟毛的毛怪,各種不同顏色也正欲往四周游散開來。這,基本上並非來自於海洋生物的海葵靈感;竟然是從小女生綁頭髮用的帶著毛線球的橡圈。黃柏勳儘管長得高高壯壯,卻內心敏感纖細,很擅長從生活環境來擷取事物加以破除框架與填充想像,這也使得他的作品沒有流於形式上的動漫風格,而更能展現屬於自己的黃式語彙。黃柏勳在自己作品裡,經由一種不斷往外擴充、生長的動作來傳達自己希望通過作品來與人溝通的旺盛渴望。而他所布置在畫面的柔和色彩、毫無尖銳性的筆觸與及彷若童話世界的歡愉,何嘗不也說明著藝術家柔軟的內心。只是,觀者也不難發現,黃柏勳慣常在畫面營造出一股極盡喧嘩的環境,眾多的訊息與熱鬧的事物彼此相互穿梭,這些被黃柏勳所著意煎熬出來喧囂,在背後其實也隱藏著這位年輕藝術家對自己一路走來遭受過的黯淡與挫折。或許正因為如此,才能讓他更想要傳遞一份正面的思維。

選擇當一位藝術家,雖然比起多數人來講,黃柏勳也許決定起步的時間比較慢,但他在擇定自己志向之後的堅持與慌張,始終能夠被他以一種更明朗心境的語調表現出來。

只是,我私心裡,還是會覺得黃柏勳藝術裡面;始終透露出淡淡個人憂鬱,或者是應該說他對自己仍舊有一些遲疑惶惑在心裡翻攪著,這也使得他在近作的一些書寫上,更加能被看出另外一種內在情懷。再者,他因為有著「慣性的搬遷癖」,所謂位移與停留的兩種環境、心理層界,也大大影響到他在創作上的選題,甚至也成為它潛藏在作品背後的情感抒發。

例如,2016年他剛完成的一件〈烏蘇懷亞〉作品,就有著他對生命的質疑與惶惑。烏蘇懷亞Ushuaia,位於阿根廷火地島南岸,遠眺比格爾海峽,也是火地島省首府,它被喻為世界最南端的城市,也是所謂世界的盡頭。這個城市在20世紀前半段,其實是重刑犯流放地,阿根廷政府在這裡興建監獄,主要原因是這裡位置偏僻,又是個島嶼,重刑犯一旦被關到這裡,根本很難脫逃,而政府也讓重刑犯在這裡伐木以興建城市。黃柏勳並沒有踏上這個世界最南端的城市,可是,這所謂「世界的盡頭」卻大大誘引著他;讓他不由得陷入「到底盡頭的後面是什麼?」的疑惑中。於是,在這幅作品中,黃柏勳讓我們看到一個彷彿漂浮的小島,島上充塞著許多生命的交相吵雜,卻也有著一座燈塔堅守著崗位。而環伺小島周圍則是驚濤洶湧的海浪,只見一隻孤單單的小船兀自漂流著⋯。黃柏勳取世界的盡頭為作畫的題旨,談末日;卻沒有觸及毀滅,談勢必得面臨的死亡;卻不彰顯憂戚,他讓整個畫面就好像是一個被孤立、被切斷臍帶的個體,幽幽蕩蕩,燈塔的存在好像能引導出方向可走,但卻指不出內心踏實的未來。這件作品述情,卻不是煽情,難得出現在他作品的尖錐體就那麼的懸壁突出;刺眼又帶著一點威脅性。黃柏勳一方面感受到自己這一二年的境遇改變,作品逐漸受到重視,但內心終究還是沒有放過自己對曾經走過的路感到神傷與黯然,甚至多少還是會害怕、不安眼前的一切是否會轉瞬消失?也許好不容易得到的成功、喝采,反而更讓他警覺自己該如何更審慎去走下一步,這也才會使得他不由得想起「到底盡頭的後面是什麼」?而這件作品在筆觸處理上,也充滿著相當多的細節,黃柏勳讓筆觸有著不同收與放,同時也讓顏色在這件作品身上不再輕柔婉約;更能迸射出激昂、舒緩的交錯。

除了〈烏蘇懷亞〉之外,另外一件近作〈夜車〉,也頗能點出這位藝術家經常性的位移與內心多少渴求停駐的想念。

黃柏勳在這件〈夜車〉的作品中,放大了對於一棵樹的懷想。這棵碩大的樹,固然不是現實中的模樣,可是,樹上松果纍纍,至於環繞在整個主體四周則是隧道、鐵軌與疾駛中夜車。這件作品是極為少數黃柏勳藝術如此赤裸探觸寂寞的議題。詩人席慕蓉有首詩曾經如此寫著『如何讓你遇見我,在我最美麗的時刻,為這;我已在佛前,求了五百年,求它讓我們結一段塵緣。佛於是把我化作一棵樹,長在你必經的路旁,陽光下慎重地開滿了花,朵朵都是我前世的盼望,當你走近,請你細聽,那顫抖的葉是我等待的熱情,而當你終於無視地走過,在你身後落了一地的,朋友啊;那不是花瓣;是我凋零的心』。表面上這固然是一首描述愛情的詩,卻也能夠放大到一個人對於自己所執著的一種堅持。對黃柏勳來講,機會很多;卻也很少。一個機會抓牢了,能夠成就出無限的圓滿。但換另外的話講,有著太多的機會,卻也往往因為多而易生輕慢之心。那麼,再多的機會,也等於毫無希望可言。從一個地方到一個地方的搬移,可以見諸的或許是個人經濟的千瘡百孔,但卻也點出想要為自己建構更適合留駐的內心居所。昂然的大樹、等待被穿越的隧道(隧道總是幽暗,但卻也相對更讓人期待穿越隧道所降臨的光明) 、義無反顧直駛的夜車⋯,黃柏勳擅長在自己作品佈置許多象徵性符號,似乎在這件作品也更能讓人感受到他這一年多來不一樣的內心思維。

我總覺得,一位藝術家沒有那麼快速被環境接受;或者說,沒有那麼順遂的就達到成功,應該是個福氣。正因為所有的東西來得不是那麼理所當然,才能夠讓你愈加珍惜好不容易能夠握在手中的幸福。

像鬥魚,懂得潛靜、懂得守住寂寞與孤獨、懂得訓練專注、懂得跟自己相處。一旦面對目標,才能夠全心去為自己奮鬥。

四月的鬥魚,黃柏勳。